《星》

作者:阿瑟·克拉克

星

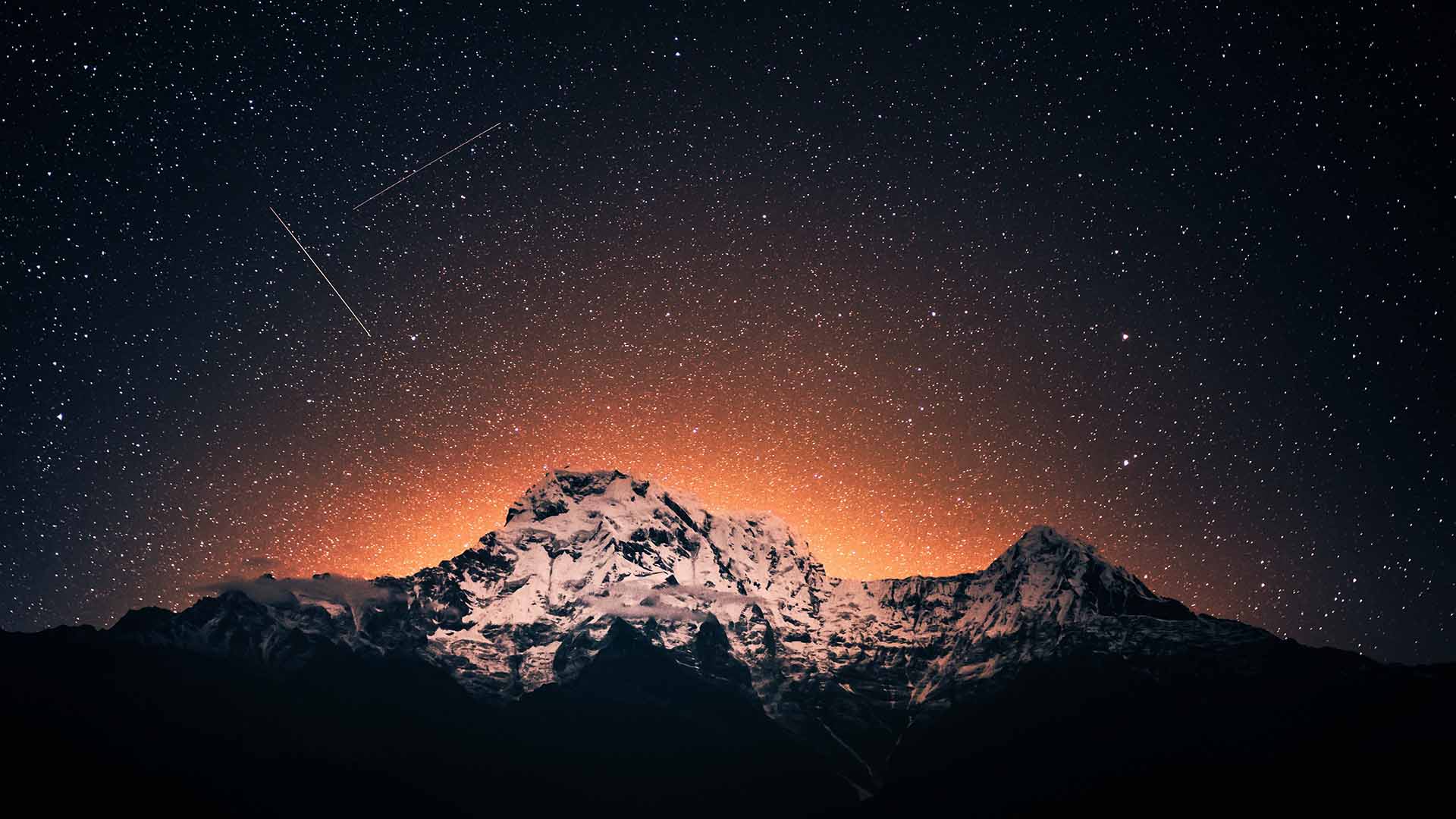

这里距离梵蒂冈三千光年。我曾肯定,信仰不会因空间转移而改变,正如我曾肯定壮丽的天穹,印证神的荣耀。当我看见壮丽天穹的这一面后,我的信仰开始受到考验。

第六型电脑的舱壁上,挂着一个十字架。有生以来,我第一次怀疑这十字架是否一个空泛的符号。

我还未将结果公开,但真相是不能隐瞒起来的。我们拍了数千帧照片,记录探测数据的磁带,加起来也有数十里长。我敢说任何一个科学家都能毫不费劲地释读这些资料。我虽属那稣会,却绝对不能容忍将事实篡改,以至会使我旧日声誉蒙污的行径。

船员们己极其沮丧,我真担心他们怎样应付这最后讽刺般的结局,他们当中只有少数人有宗教信仰。打从地球出发,他们便在与我“斗争”——一场不公开、无恶意,但却是非常认真的思想战。不过他们亦不忍用这项发现,作为对付我的最后武器。船员们只觉得,一艘星际探测船上的首席大体物理学家,竟然是那稣会教士,是非常滑稽的安排。他们认为,科学家和传教士这两个角色,是格格不入的。

我们船上有一个观景台,那里装了一个椭圆形的塑料窗,剔透无暇;加上观景台只有微弱的灯光,窗外繁星,明亮不减分毫。我常在观景台沉思。每逢遇上船医陈德勒,他都会趋前凝望椭圆窗外,久久面对太空船四周旋转的星空。最后,他会禁不住开口:“神父,外面是漫无止境的。或许冥冥中真有个造物者,但即使有,难道要他特别照顾我们微不足道的世界,微不足道的人类吗?真令人费解!”莫非医学界人士,一律都是死硬的无神论者?

对船员,我常指出那三篇曾刊载于《天体物理学报》、五篇刊于《皇家天文学会每月通讯》的论文。我这样做是要提醒他们,虽然我会人数大不如前,但仍以科研工作成就卓著见称;尤其在天文学和地球科学方面,平均每人的成绩,更是超乎比例。可是我即将要撰写的有关凤凰星云的报告,会不会结束我会的千年历史呢?我只怕影响所及,远不止次……

“凤凰”,多差劲的名字。假如为这星云取名的人有预言之意,这预言也要千亿年后才可验证。就是“星云”一词也是错误的,这“星云”和那种弥漫本银河系里的恒星胚胎,有天渊之别。以宇宙的尺度而言,“凤凰”星云只是个细小而稀薄的气体外壳,包围着一颗恒星——说得准确点,应该是从前存在过的一颗恒星。

光谱计图表上,挂着彼德·保罗和鲁宾斯所作的罗若拉神父画像。神父啊!要是你我异境而处,你会怎样对待这堆数据呢?我的信仰不足以支持我挺身而起,面对这个挑战。你的呢?

神父啊!你凝望远方,但我所走的距离,远远超出你创立我会那时代所能理解和想像的世界。过去从未有过探测船,离开地球这么远。我们飞到远在宇宙边陲的地方。我们终于飞抵凤凰星云,并且带着重大的发现,踏上回地球老家的路。可是这发现对我是多沉重的负担,我只有跨越时间和空间,向你作无声的求援。

你手握的书,上面印着“主之荣耀至大至高”。但当你有机会目睹我们的发现,你还会相信这句话吗?

“凤凰”星云是什么呢?单在本银河系里,每年便有百多个恒星爆炸。它们突然在几天甚至几小时内,光亮骤增至平常的千万倍,然后声沉影寂。这些爆炸的星是“新星”——它们只不过是宇宙灾难中的家常便饭。我在月球天文台工作时,就曾记录过十多个新星的光谱和变光曲线。

每隔几百年,就会出现将新星比得微不足道的天界奇观。一颗星变成超新星时,要比银河系所有恒星加起来还要明亮,古代中国天文学家,就曾在1054年见过这样的情景。1512年,仙后座又出现一颗光亮得白昼也可见的超新星。随后的一千年间,还出现过三颗超新星。

我们的任务是视察灾难现场,寻求灾难的起因,要是可能的话,也许还会查知超新星的成因。我们的太空船,穿越了六千年前爆发开来的气体。气体是炽热的,仍在迸发出紫色的光辉,只是它非常稀薄,不足以伤害我们。层层如象牙球的气体,被爆炸的星体使劲抛出,至今仍在向外飞驰。恒星的引力,也无力将它们拉回去。气体包含的空间,容得了数千个太阳系,而盘踞中心的,是一个怪异的天体,一个只有地球般大小,却比地球重数百万倍的白矮星。

太空船周围气体的光辉,驱散了平常星际空间的黑暗。我们的目标,如同一个被引爆的太空炸弹,几千年过去了,其火热的碎片,还在四散飞开。爆炸规模之大,使星体的碎片散布于数十亿公里的空间,却没飞驰的动感,几个世代之后,肉眼或许可以察觉出混沌的气体和纠缠的旋涡,有些微移动。此刻星云的澎湃气势,已够慑人心魄了。

我们数小时前己关闭了主要动力,以余速飞向那凶险的小矮星。以往它和我们的太阳并无二样,可惜它却将能使它活命数百万年的能量,一口气在数小时内耗散掉了。我们所见的,只是个吝啬每一分能量的小星,像要补偿那白白虚耗了的光芒。

在这个景况下找到行星,几乎是妄想。即使过去曾有行星,也在爆炸时化为蒸汽和碎片与星云的气体混为一体了。不过,我们还是作了一趟自动搜索(这是飞越从来未探测过的恒星时必定要做的程序),竟然发现了一个孤单的行星。它的轨迹,离星云中心的矮星很远很远。它的处境,正像太阳系的冥王星。这个行星,徘徊在星际间永恒黑夜的边沿,从未尝过生机带来的温馨。但正是遥远的距离,使它幸免于像其同伴被气化的厄运。

行星经被烧炙过的表面,只有烧焦的岩石,曾经包裹着它的固态气圈也被烧掉了。我们登陆这行星,发现了石窟。

石窟的建造者,尽了一切努力,确保它会让后来者发现。石窟人口处的石标,只剩下一摊凝固的熔岩,但从远距离侦察图片中,我们己相当肯定它是智慧的标志。稍后我们又侦察到广泛分布在行星各处的放射性辐射,石窟外的石标可以毁掉,但辐射纹印是抹不掉的,还会不停向周围发出讯号。我们的太空船,像箭一般射向这个大标靶的红心。

石标原本应有一里高,现今却像一支正熔化的蜡烛。我们以天文学家的身份而来,现在却要兼任考古学家。不过我们都将原来的目标抛诸脑后,我们明白,他们选这个偏远的行星,建立这个庞大的标记,只有一个作用:一个文明的族类,自知难逃劫数,希望名垂千古。

我们得花上几个世代,才能完全消化石窟内的珍藏。他们的太阳,爆发前必定早有预兆,故此他们有充分的时间准备,可以将他们想留传后世的精华,都带到这个世界来藏好,期待日后给其他族类发掘出来,而不被遗忘。换了我们,会有这样的干劲吗?或者是被困在愁苦中,懒得理会那活不到也触摸不到的将来?

为什么不给他们多点时间啊!他们己能往返行星之间,却远未能跨越星际空间。一百光年之外,才有另一个太阳系。即使他们掌握了超空间推进器的秘密,顶多也只能营救百万条性命。也许,这样的结局,对大多数人来讲,更易于接受一些。

从他们留下的雕塑,可见他们与人类极其相似,但即使不是这样,我们仍会为他们的命运而悲哀。他们留下上千件视像纪录,连同放映的机器,还有细致的图解,我们毫不费力地就明白了他们的语言。我们仔细看过这些记录,这是首次有一个比我们更为进步的文明,重现在我们眼前。或许他们只将最好的一面留给我们看,但也难怪他们,反正他们优美的城市,绝不比地球逊色。我们看着他们工作、玩乐,听着他们悠扬的语言,特别有一个画面还历历在目:一群孩子在蓝沙的海滩上嬉戏,水边排着缕缕垂杨似的植物,一只只身躯庞大的动物在浅水处走动,人们也懒得理会。

夕阳西下,他们太阳的余晖,仍照暖大地。有谁知道,这太阳快将变成夺命判官,定这族类的死罪?

想必是我们久尝孤独,思乡心切,才会深受感动。我们当中,很多人到过其它星球,探索过其它文明的遗迹,却从未有像今天这般深的感触。一个族类的败亡,犹如地球上的兴衰。让一个盛放璀璨的文明,给一把大火烧掉……这怎能说成是上帝仁慈的表现呢?

我的队员曾这样问过,我也曾尽力答复。罗若拉神父,你或许更有把握,但神灵对我全无启示。他们不是一群邪恶的人,我也不知道他们崇拜怎样的神。我回望数十世纪前的他们,看着他们用最后的努力,将所珍爱的保存下来,也看着它们在现今坍缩了的太阳照耀下出土。他们配作我们的良师——为什么要毁灭他们啊!

这个问题,在回到地球后同僚们将会怎样回答,我早已料到。他们会这样说:宇宙万事万物没有目的,宇宙也不是什么宏图,既然银河系内每年都有上百颗恒星爆炸,此刻在太空深处,必有文明被毁灭。这个族类曾否作恶,与其面对的厄运毫不相干:宇宙没有神,没有天理,是故亦无天谴。

我们在凤凰星云所见的一切,都不能证明什么。坚持上述论据的人,只是感情用事,而不是据理立论。神不须向人交待他的行事方式,他能造宇宙;也能毁灭宇宙。如果神的行事得由我们管着,那只是人的高傲自大、目空一切,严重一点说,甚至是在亵读神。

对在凤凰星云所见的一切,对这整个星球的文明被大火化为灰烬的遭遇,我本来可以装作视而不见,只需要心肠再硬一点就行。但凡事都有极限,人的信仰亦然。我望着面前一堆计算结果,只觉我坚贞不移的信念,像遇上地震般不可抗拒地动摇了。

我们抵达星云前,无法知道那颗星的爆炸年份。现在我们掌握了天体物理探测的数据,和那硕果仅存的行星上岩石的化验结果,使我能准确计算出星球爆炸的时刻。我知道这个宇宙轰天雷的闪光到达地球的年份,我算出在载着我们飞奔回家的太空船后面迅速退却的超新星残核,当年在地球的天空中闪烁着多么耀眼的光芒。我仿佛见到那颗星,像个远方的灯塔般闪着光辉,在东方的拂晓中,引领旭日登场。

千古谜团终于解破,不容我们怀疑。但……神啊!宇宙间有亿万恒星,为什么你偏选上这颗?你用大火断送了整个世界的人,就只是为了照亮伯利恒的早晨?